一名男子因策划绑架其前同事未遂而被判处五年有期徒刑。此案凸显了法律对于犯罪意图的严肃审视。即便犯罪行为未实际实施,但只要犯罪计划已经形成,法律也会予以严惩。此判决警示人们,任何形式的犯罪意图都是不可接受的,法律对此绝不姑息。这也提醒社会各界,应加强对个人行为的引导和教育,预防潜在犯罪的发生。

一起前同事间的纷争引发的绑架计划案件引起了广泛关注,一名男子因策划绑架其前同事未遂,被法院依法判处五年有期徒刑,这起案件不仅揭示了人性的阴暗面,更凸显了法律对于犯罪意图的严肃审视。

事件背景

涉案男子与前同事因工作关系产生矛盾,随着时间的推移,矛盾的激化导致他产生了极端的想法,即绑架前同事以求解脱困境,幸运的是,他的计划并未实施,但在法律面前,他的行为已经构成了犯罪。

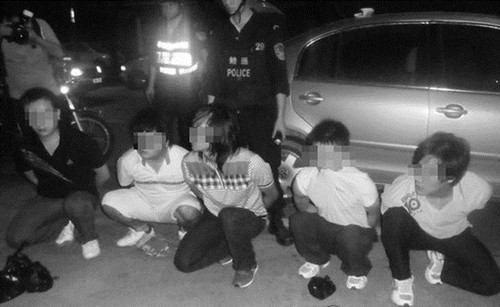

犯罪过程

男子在策划绑架时,进行了周密的准备,购买了相关工具,制定了详细计划,并试图寻找合适时机实施行动,幸运的是,他的计划被及时发现并制止,避免了悲剧的发生。

法律审判

尽管男子未实施绑架行为,但法院在审判过程中,依然对其行为进行了严肃的审视,根据相关法律法规,其行为已经构成了绑架罪的预备行为,法院在审理过程中,充分考虑了案件的情节、社会影响以及被告人的认罪态度等因素,最终依法作出判决。

判决意义

这起案件判决的意义在于,法律对犯罪意图的重视程度不亚于实际行为,在我国司法实践中,对于具有严重社会危害性的犯罪行为,即使未造成实际后果,也会受到法律的严惩,此案提醒人们,任何违法行为都会受到法律的制裁,无论行为是否完成。

深度分析

案件反映了社会深层次的问题,如职场竞争压力、人际关系处理、心理调适能力等,在面对矛盾和困境时,人们应该学会通过合法、合理的方式解决,社会应加强法治宣传和教育,提高人们的法律意识,引导人们尊重法律,遵守法律。

案例启示

这起案件给我们深刻的启示:要加强自身的心理素质培养,学会在面对困境和矛盾时保持冷静;要重视人际关系处理,尽量避免因人际矛盾引发不必要的纷争;要增强法律意识,尊重法律,遵守法律,切勿以身试法。

法律建议

针对这起案件,我们提出以下建议:1. 加强对公民的法律宣传和教育;2. 关注存在心理问题的公民;3. 企事业单位应加强对员工的心理健康教育;4. 司法机关在审判案件时,应充分考虑案件情节和社会影响等因素,希望通过这起案件能引起社会各界对法治教育和心理素质培养的重视共同构建一个和谐稳定的社会。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号