摘要:,,关于男子工作时突发不适送医抢救死亡事件,抢救时间超过48小时无法认定为工伤的思考。该事件涉及一名男子在工作期间突发不适,经过超过48小时的抢救后不幸离世。对于此类情况,应当仔细评估事发时的具体情况以及抢救过程,以确定是否符合工伤认定标准。也引发对于工伤认定标准和急救时间的思考,需要更加关注劳动者的权益保障,确保公正合理的工伤认定。

一起悲剧事件引发了社会的广泛关注,一名男子在工作时突发不适,经过长达59小时的全力救治,最终不幸离世,在事件处理过程中,关于工伤认定的争议浮出水面,特别是关于抢救时间超过48小时是否还能认定为工伤的问题,引起了社会各界的热议,本文将从多个角度对这一问题进行深入探讨。

事件回顾

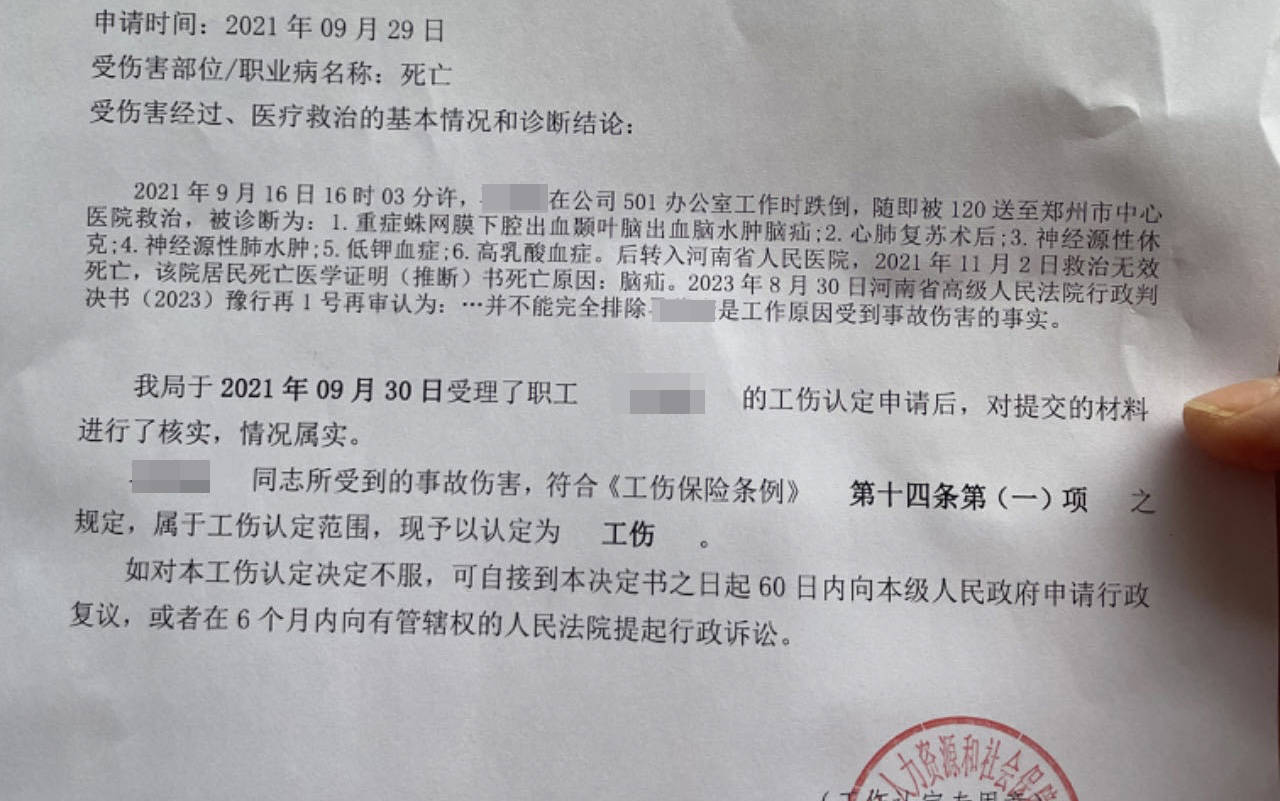

男子工作期间突发身体不适,同事立即将其送往医院,经过医生初步诊断,患者情况危急,在接下来的59小时内,医院进行了全力抢救,但遗憾的是,最终未能挽回患者的生命。

工伤认定的现状与挑战

在我国,工伤认定涉及劳动者权益的保障问题,实际操作中,工伤认定条件复杂,特别是对于疾病突发等特殊情况,认定标准模糊,给工伤认定带来很大挑战。

抢救超48小时无法认定为工伤的合理性分析

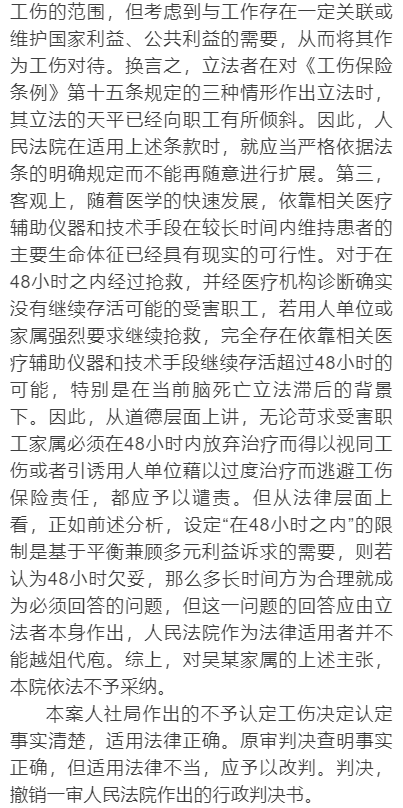

1、法律法规角度:我国现行法律法规中,存在关于“事故伤害发生后48小时内经抢救无效死亡”的规定,这一标准的初衷是简化工伤认定程序,提高处理效率,但对于抢救时间超过48小时的情况,法律法规并未给出明确答案。

2、医学角度:从医学角度看,对于某些突发疾病,抢救时间直接关系到患者的生存几率,将抢救时间作为工伤认定的唯一标准显然不合理。

3、公平与正义角度:将抢救时间超过48小时的患者排除在工伤认定之外,可能使部分劳动者在面临困境时无法得到应有保障,违背社会公平原则,引发社会不满和矛盾。

思考与对策

1、完善法律法规:对现行法律法规中的工伤认定标准进行全面审视和修订,在认定工伤时,应综合考虑事故伤害的发生、抢救过程、患者病情等多方面因素。

2、建立科学的工伤认定机制:发挥专家评估、医学鉴定等作用,确保工伤认定的准确性和公正性。

3、提高工伤保险的覆盖面和保障力度:加大宣传力度,提高劳动者对工伤保险的认知度,鼓励更多劳动者参加工伤保险,加大对企业的监管力度,确保企业按规定为劳动者缴纳保险费。

4、加强劳动者权益保护:完善劳动法律法规,提高违法成本,加大对侵害劳动者权益行为的惩处力度,加强劳动保障监察,确保劳动者在遇到问题时能够及时得到帮助和保障。

针对男子工作时突发不适送医抢救死亡事件引发的关于抢救超48小时无法认定为工伤的争议,我们需要从多个角度进行深入思考并采取相应的对策来解决问题,只有这样,我们才能确保劳动者的权益得到切实保障,促进社会公平正义的实现。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号